【ITコンサルタントがおくるDX推進コラム-空を仰げば-】

第19回:「誰でも使える」の落とし穴 ~給与計算ソフトに潜む”知識の壁”~

第19回:「誰でも使える」の落とし穴 ~給与計算ソフトに潜む”知識の壁”~

いつもお世話になっております。IT コンサルティングサービス部の空井(ソライ)と申します。

DX(デジタルトランスフォーメーション)関連の情報をお伝えさせて頂くコーナーです。

今回は 19 回目。皆様のDX推進の気付きになれば幸いです。

最近の業務用アプリ・ソフトは大変便利で、誰でも簡単に使えそうです。

でも、業務知識がなければ間違った使い方をしていても気づかないことがあります。

給与計算ソフトは、今となっては一般的なツールで、日本国内の主要な給与計算ソフトは約30種類あります。

(ちなみに25年前の私は、スクラッチ開発の給与計算ソフトを使っていました。)

出典:ITreview「【2025年】給与計算ソフトのおすすめ10製品(全29製品)を徹底比較!」

しかし、従業員100名未満の中小企業における給与計算ソフトの導入率は4割強にとどまっています。

(アンケート回答者総数1,000名のうち、約600名が給与計算ソフトを導入していないと回答)

出典:株式会社弥生「100名未満の中小企業における給与・勤怠・労務管理の実態調査」

これから導入を検討される方、すでに導入済みの方にも気を付けていただきたいことをご紹介します。

■支給額計算より大事な控除額計算

勤怠の実績数値を入力すると素早く、正確に、自動的に計算して支給額を出してくれるところが給与計算ソフトの良いところです。

しかし、支給額を計算するだけが給与計算業務ではなく、控除額(給与天引き額)の計算も必要になります。

控除額とは、社会保険料の個人負担分、源泉所得税、住民税(これら法定控除と言う)のことで、毎月の給与支給額から控除し、

各署に納めなければなりません。

実は、買ってきた(利用開始した)ばかりの給与計算ソフトをそのまま使っても、控除額を正しく計算してくれません。

社会保険料の控除額を計算するためには、会社毎に異なる保険料率の登録がなければ計算できません。

源泉所得税額は、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」の値が必要で、住民税も、市区町村で算出した個人別の住民税年額が必要になります。

これらをソフトに登録して初めて正しく控除額が計算できるのです。

また給与計算業務担当者であればご存じかと思いますが、保険料率、税額表、住民税は毎年変動します。

この点が”落とし穴”になります。

ソフトウェアのベンダー(製造元)側で、毎年の改定をしてもらえる場合と、利用者側で改定をしなければならない場合があるからです。

みなさんが利用している給与計算ソフトについて、何が自動改定で何が手動改定なのか、必ず確認しておきましょう。

またベンダーによる自動改定であったとしても、改定の時期には正しく改定されているか確認するようにしてください。

このように控除額の計算は、毎年変わる保険料率や標準報酬月額の表(算定表)の値、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」、個人別の住民税年額を、

いつ、どのように給与計算ソフトに登録すべきかを知っていなければ正しく計算できません。

便利なアプリ・ソフトは「誰でも使える」からこそ、「誰でも間違える」可能性があります。

正しい業務知識を身につけて、上手く・正しく使いこなしましょう。

■参考:控除額の計算方法

●雇用保険料=賃金総額×雇用保険料率

賃金総額が320,000円、個人負担分の雇用保険料率が0.55%とすると、雇用保険料控除額は1,760円

●厚生年金保険料=標準報酬月額×厚生年金保険料率

標準報酬月額が320,000円の場合、個人負担分の厚生年金保険料率が9.15%とすると、厚生年金保険料控除額は29,280円

※標準報酬月額とは、厚生年金保険や健康保険の保険料を計算するために使われる、給与の目安となる金額のことです。

給与支給額をそのまま使うのではなく、一定の幅で区切られた「等級」に当てはめて計算します。

●健康保険料=標準報酬月額×健康保険料率

標準報酬月額が320,000円の場合、個人負担分の健康保険料率が5.12%とすると、健康保険料控除額は16,384円

●介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率

標準報酬月額が320,000円の場合、個人負担分の介護保険料率が0.795%とすると、介護保険料控除額は2,544円

※40歳以上65歳未満の健康保険加入者が納付します。

●源泉所得税=課税支給額-社会保険料(個人負担分)の金額を、国税庁が公表する「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」に照らし合わせて計算

※課税支給額とは、給与として支払われる金額のうち所得税の計算対象となる金額。通勤手当は限度額までは非課税となるため、

給与支給額から差し引いたうえで課税支給額を求めます。

●住民税=住民税年額÷12(ヵ月)

住民税は、前年1月1日〜12月31日の1年間の所得をもとに計算された年税額を、翌年の6月から翌々年5月にかけて分割して納めます。

そのため、毎月の控除額を個別に計算するわけではなく、年間の控除額を合計して税額全体を算出します。

会社員の場合、各市区町村にて、個人別に計算された住民税の年額を12回に分割し、毎月の給与から控除して納税します。(特別徴収と言います)

配信日:2025年11月18日

こちらのお役立ちコンテンツもおすすめ!

バックオフィス業務改善のヒント・事例集

バックオフィス(管理部門)の業務改善に関するヒント・事例等をまとめています。 業務改善を進める際の切り口の参考となりますので、業務改善に取り組もうとされている方にお勧めです。

バックオフィス成熟度診断セルフチェックシート

「プロセス管理」と「情報共有・活用」の観点より5段階で成熟度を評価します。 自部門が組織としてどれくらいの成熟度レベルにあるのか、設問に答えて自己診断してみましょう。

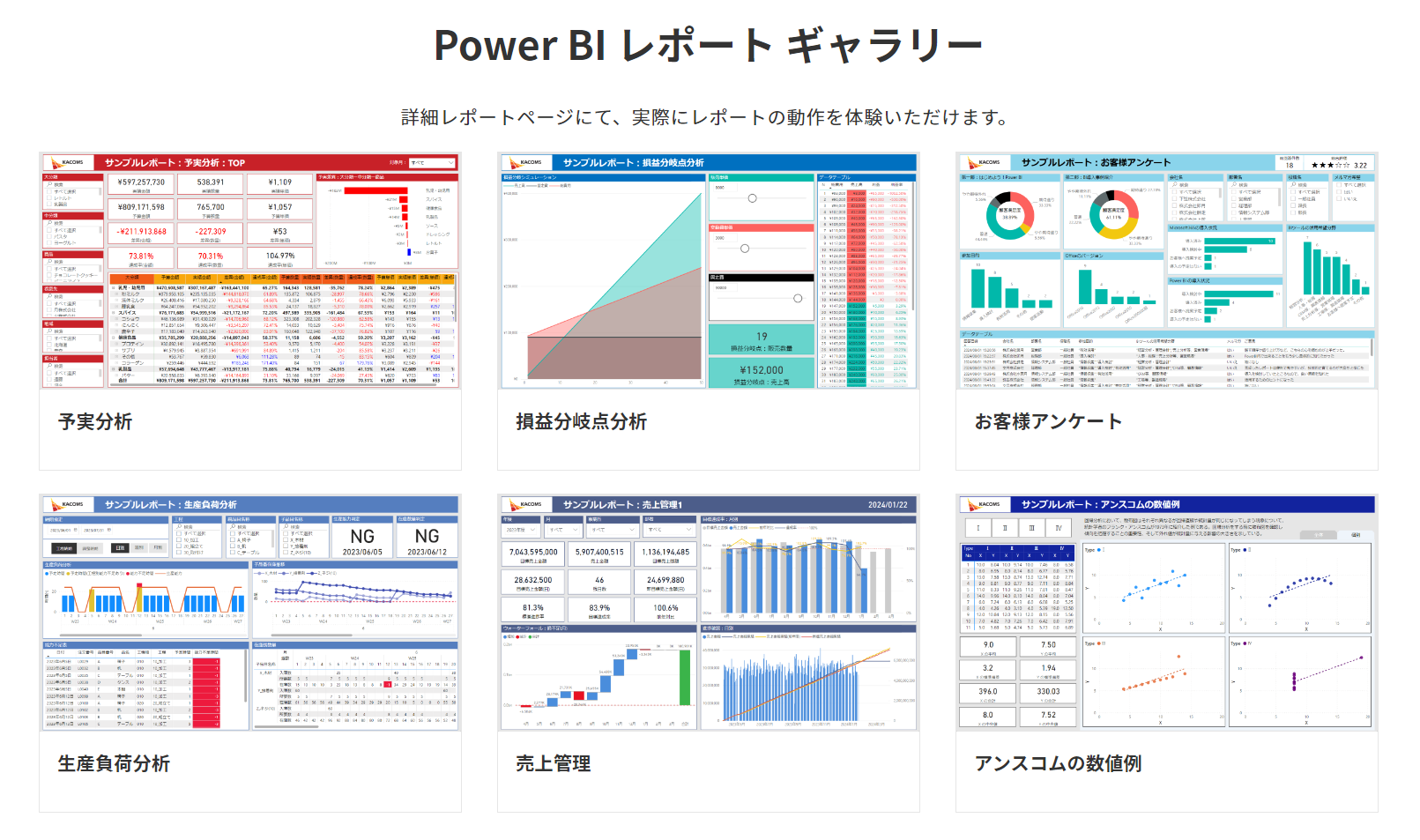

Power BI レポート ギャラリー

データ分析や可視化の効果を多くの方々に実感していただくための取り組みです。 レポートのキャプチャではなく、実際にWeb上で操作いただくことが可能。全て無料ですので、ぜひPower BIの可能性をご体感ください!

弊社サービスについて

弊社サービスの詳細については、下記よりご確認ください。

スモールスタートにお勧めなワークフローサービスにご興味がございましたら、

こちらもご確認ください。

課題やご相談事項等ございましたら下記フォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。